Le terme d’indiennes désigne des tissus peints ou imprimés, importés d’Inde au XVIe siècle. Ils sont ensuite produits en Europe dès le siècle suivant. Initialement considérées comme des articles de luxe, les indiennes font l’objet d’un grand engouement au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. À la croisée des routes commerciales européennes et du savoir-faire industriel, Genève s’impose, entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle, comme l’un des centres les plus dynamiques de l’indiennerie. Cette industrie se trouve au cœur d’une économie florissante, marquée à la fois par l’innovation technique, les transferts culturels, et les réalités sombres de l’économie coloniale mondiale.

L’implantation durable de l’indiennerie à Genève remonte aux lendemains de la révocation de l’Édit de Nantes (1685). Celle-ci provoque l’exil de nombreux huguenots vers des territoires protestants, dont Genève. Parmi eux, Daniel Vasserot, établit une première fabrique aux Eaux-Vives avant 1691. Il s’associe en 1701 à Antoine Fazy, un artisan formé aux techniques hollandaises. Il fonde successivement des manufactures aux Pâquis en 1719 puis aux Bergues en 1728. Ces établissements, aux mains des descendants de Fazy, vont devenir des piliers de l’industrie locale pendant plus d’un siècle.

Dès 1710, on compte quatre manufactures à Genève, et ce nombre grimpe à sept dans les années 1720. Le développement s’inscrit dans un contexte favorable. En effet, la prohibition en France de la production et de vente d’indiennes entre 1686 et 1759 offrent à la Suisse un marché de contrebande lucratif.

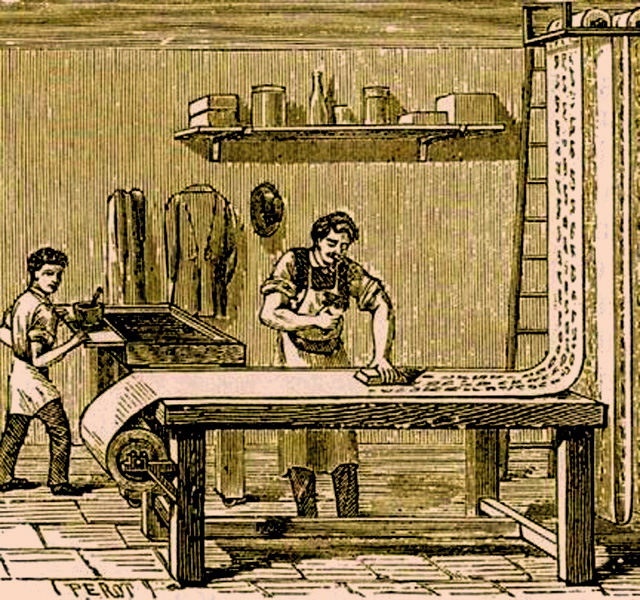

Les indiennes séduisent peu à peu toutes les couches sociales européennes au XVIIIe siècle. Légères, durables et bon marché grâce à l’impression sur blocs de bois gravés, elles deviennent un produit de consommation de masse, vecteur de modernité et de mondialisation.

À Genève, l’indiennerie se développe dans plusieurs quartiers, mais principalement aux Eaux-Vives et aux Pâquis. Les manufactures Fazy aux Bergues, par exemple, occupent une vaste parcelle au bord du Rhône, où travaillent entre 600 et 800 ouvriers. En 1785, on estime à plus de 2’000 le nombre de personnes employées dans les diverses fabriques genevoises, représentant jusqu’à 20 % de la population active.

Derrière l’image d’une industrie raffinée, l’indiennerie helvétique, comme ailleurs en Europe, s’inscrit dans une économie mondiale profondément marquée par le colonialisme. Les indiennes genevoises et neuchâteloises, imprimées à partir de toiles vierges souvent importées d’Inde, sont massivement exportées (jusqu’à 95 % de la production) notamment vers les colonies d’Afrique et d’Amérique. Elles sont utilisées comme monnaie d’échange dans le cadre de la traite atlantique. Elles y représentent jusqu’à la moitié du volume des cargaisons échangées contre des esclaves.

Certaines maisons suisses, comme celle des Burckhardt à Bâle, entretenaient des liens étroits avec le commerce triangulaire. À Nantes, ces industriels possédaient une fabrique d’indiennes spécifiquement tournée vers l’exportation vers l’Afrique de l’Ouest et les colonies américaines, intégrant ainsi l’industrie textile suisse dans les circuits esclavagistes.

Après une période d’apogée entre 1759 (la date de la fin de la prohibition française) et la Révolution française, l’industrie des indiennes à Genève entre progressivement en déclin. La concurrence étrangère, l’adoption tardive de technologies plus efficaces et les guerres napoléoniennes, affaiblissent durablement le secteur.

En 1813, Joseph Labarthe rachète la fabrique de Jean-Samuel Fazy aux Bergues. Il la revend cependant en 1827 à la Société anonyme des Bergues. Celle-ci construit sur son terrain l’Hôtel des Bergues et plusieurs immeubles, marquant la fin de l’ère des indiennes à Genève. La dernière manufacture ferme ses portes en 1822, laissant place à d’autres secteurs, notamment l’horlogerie, qui devient dès lors le véritable moteur économique de la ville.

Si l’industrie des indiennes a incontestablement contribué à la richesse de Genève et à l’insertion de la Suisse dans l’économie mondiale, son histoire demeure liée aux réalités sombres de l’exploitation coloniale. Le succès économique du secteur s’est construit sur des circuits commerciaux qui perpétuaient l’esclavage, la domination coloniale et la misère des producteurs lointains.

Vous voulez lire une autre histoire des noms de rues?

Anand Chandrasekhar. « Le passé nauséabond de l’industrie textile suisse ». Swissinfo, 27.09.2019. En ligne ici.

« En 1814, Genève commerce avec Paris, pas avec Zurich ». Campus, n°117, 2014. En ligne ici.

Pierre Caspard, Matthieu Péry. « Indiennes ». Dictionnaire historique de la Suisse, 23.04.2024. En ligne ici.

« Sait-on précisément où se trouvaient les manufactures d’indiennes à Genève ? ». Interroge, 27.02.2023 En ligne ici.

Image 1. Photographie de l’autrice.

Images 2 à 4. Domaine public, Wikimedia Commons.