« Comment tu t’appelles ? » Rien de plus banal qu’un prénom pour se présenter et se distinguer les uns des autres. Mais avons-nous toujours porter un prénom ? D’où vient cette pratique et comment a-t-elle évolué au fil des siècles ?

Même s’il n’existe aucune preuve directe que les hommes préhistoriques portaient des prénoms (puisque l’écriture n’est pas encore là pour laisser des traces), tout laisse penser qu’ils utilisaient déjà des appellations individuelles. Dès que le langage est apparu, il y a plusieurs dizaines de milliers d’années, il a été nécessaire d’identifier individuellement les membres d’un groupe. Selon les anthropologues, cette pratique s’apparentait à l’usage du prénom, tel qu’on l’entend aujourd’hui. Mais sans trace écrite, il est évidemment impossible de connaître les prénoms utilisés à cette époque.

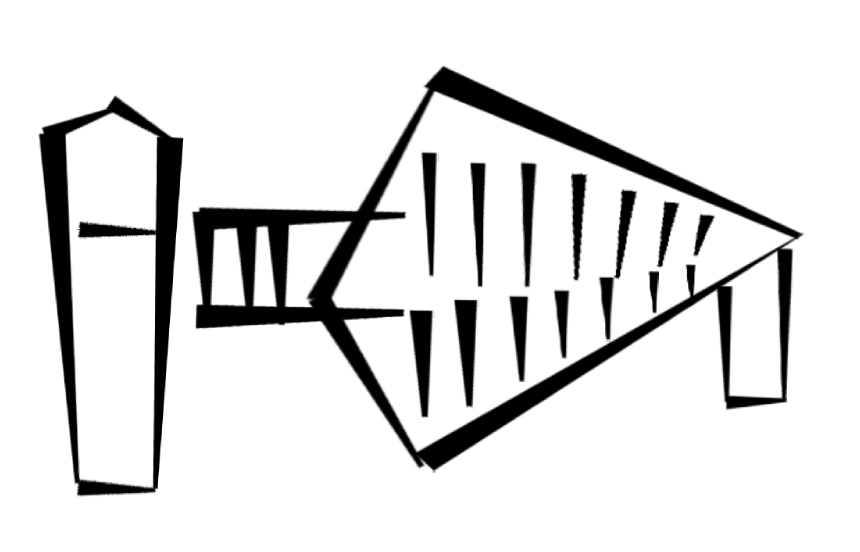

Avec l’invention de l’écriture, vers 3400 av. J.-C. en Mésopotamie, l’humanité entre dans une nouvelle ère. C’est dans cette région que l’on retrouve les premiers noms individuels écrits, notamment celui de Kushim, découvert sur une tablette d’argile sumérienne enregistrant une transaction d’orge. Il pourrait s’agir du premier nom propre d’un individu jamais retrouvé.

Les premières écritures avaient un but administratif ou économique: comptabiliser des biens, des échanges, des transactions. Ainsi, les noms inscrits sur ces documents sont souvent liés à des fonctions. Par exemple, le nom «Sanga», retrouvé sur des tablettes, désignait un chef administratif en Babylonie. Ces mentions indiquent que les noms servaient déjà à différencier les individus selon leur rôle dans la société.

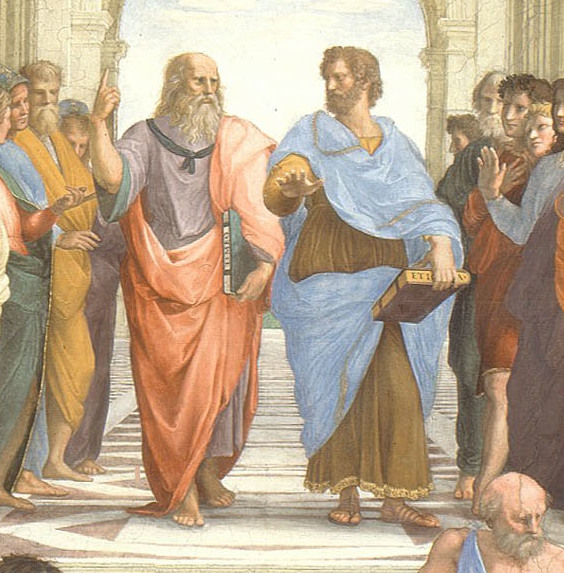

Dans l’Antiquité, les noms avaient une fonction sociale, symbolique ou religieuse. Chez les Grecs, par exemple, les noms pouvaient faire référence à une caractéristique physique (comme Platon, signifiant large épaule) ou à un objectif (comme Aristote, meilleur but). Chez les Romains, le nom pouvait indiquer le rang dans la fratrie : Quintus, Sextus, Septimus… Autant de prénoms qui traduisaient la position de l’enfant dans la lignée familiale.

Contrairement à aujourd’hui, les enfants dans l’Antiquité n’étaient pas toujours nommés dès la naissance. À Rome, par exemple, le praenomen (notre « prénom ») était donné au 8e ou 9e jour après la naissance, lors de la cérémonie du dies lustricus. Cette attente s’expliquait par la forte mortalité infantile: nommer un enfant trop tôt revenait à lui attribuer une destinée avant même d’être certain qu’il survive. Le nom marquait alors une seconde naissance, sociale cette fois, lorsque l’enfant était considéré comme réellement intégré dans la communauté et dans sa famille.

Durant l’antiquité toujours, il pouvait arriver que les parents ne donnent pas de prénom à leur enfant avant un certain âge, parfois même plusieurs années après sa naissance. Les raisons derrière cette pratique étaient multiples, mais souvent lié à des superstitions, destinées à protéger l’enfant contre les mauvais esprits.

Avec l’évolution des sociétés et la multiplication des individus, les prénoms ne suffisent plus. On commence à ajouter un nom de famille pour distinguer les personnes portant le même prénom. Cette pratique, qui s’intalle lentement dès le Xe siècle, commence par donner des noms issus d’un métier (Charpentier, Marchand), d’un lieu (Dupont, Fontaine) ou d’une caractéristique physique (Petit, Legrand). En Europe, cette pratique ne se généralise qu’à partir du XIIe siècle.

Le terme de «prénom», tel que nous l’utilisons aujourd’hui, apparaît seulement au XIIIe siècle, emprunté du latin praenomen. Avant cela, on parlait de nom de baptême ou simplement de nom. Ce mot reflète la montée en importance du prénom et sa distinction avec le nom de famille est désormais courant.

Pendant plusieurs siècles, le choix du prénom obéit à des règles religieuses ou familiales. Dans les pays catholiques, on nommait souvent l’enfant d’après le Saint du jour de sa naissance. Dans d’autres contextes, il était courant de donner le prénom d’un ancêtre, renforçant ainsi le lien intergénérationnel.

Au moment de la Révolution française, une mode éphémère voit le jour: celle des prénoms idéologiques, comme Liberté, Fraternité ou République. Ces noms traduisaient un engagement politique fort, bien que la majorité d’entre eux ait disparu dès la fin de cette période.

À partir du XXe siècle, les sources d’inspiration des prénoms se multiplient. On s’inspire des cultures extra-européennes, des œuvres littéraires et cinématographiques, des éléments de la nature ou encore des célébrités. Les parents n’hésitent plus à inventer des prénoms, créer des variantes originales ou choisir des noms rares pour affirmer l’unicité de leur enfant. La diversité est devenue la norme, et chaque génération apporte son lot de nouveautés.

Mots-clés: Evènements internationaux; Histoire antique; Moyen Âge

Vous voulez lire une autre historiette?

« Depuis quand les êtres humains se donnent-ils des prénoms ? ». Muséum national d’Histoire naturelle, 2023. En ligne ici.

Koffi Serge N’Guessan. « Pourquoi portons-nous des noms et des prénoms ? ». Ça m’intéresse, 07.10.2024. En ligne ici.

« Les hommes préhistoriques avaient-ils un nom ? ». Radio France, 08.06.2025. En ligne ici.

Marion Guiot. « Explorant l’histoire des prénoms humains : Quand les humains ont-ils commencé à s’appeler ? ». Musée Arthur Rimbaud, 22.12.2023. En ligne ici.

Image 1. Pexel, utilisation libre

Images 2 et 3. Domaine public, Wikimedia Commons.

Image 4. Photographie de l’autrice.