L’origine du point d’exclamation remonte au Moyen Âge. Son utilisation se démocratise au XVIIe siècle, et il se retrouve au milieu de débats sur son utilisation et permet par la suite des réflexions littéraires sur les signes d’expressions…

L’origine du point d’exclamation demeure floue. Une hypothèse propose qu’il découle de l’interjection latine io. Ce terme est un cri de joie, dont l’hypothèse raconte qu’il s’abrège par un i surmontant un o, progressivement stylisée en un signe unique.

En 1360, le grammairien et poète italien Iacopo Alpoleio da Urbisaglia invente dans son Ars punctuandi un signe nommé «point d’admiration», composé d’une barre oblique et de deux points. La première utilisation attestée de ce punctus admiratiuus dans un manuscrit remonte à 1399. Il y apparaît penché à droite. Ce signe se retrouve ensuite sporadiquement. En France, il figure dès 1470 dans les travaux de certains imprimeurs, mais devient plus constant à partir de 1529.

Ce que nous appelons aujourd’hui «point d’exclamation» s’appelle alors d’abord un «point admiratif». C’est l’écrivain et l’imprimeur Étienne Dolet qui, en 1540, en donne la première définition claire dans De la Punctuation de la Langue francoyse. C’est un signe servant à marquer «admiration procédant de joie, ou détestation de vice».

Le XVIIe siècle marque un tournant. Le point admiratif se retrouve au cœur d’un débat. D’un côté, certains louent son innovation. De l’autre, on défend la tradition latine dans laquelle il n’existe pas. Le terme «point d’exclamation» n’apparaît qu’en 1747, dans le Discours sur la Ponctuation de Gabriel Girard. Il sera repris par Beauzée dans L’Encyclopédie (1765), puis officialisé par l’Académie française en 1798.

Au XVIIIe siècle, la ponctuation se normalise, au détriment de sa dimension expressive. Cette rigidité suscite la révolte de certains écrivains. George Sand dénonce cette «mainmise» des imprimeurs dans une lettre passionnée où elle défend la ponctuation comme l’expression même de la voix de l’écrivain. Pour elle, ponctuer, c’est marquer l’intonation, la respiration, l’émotion.

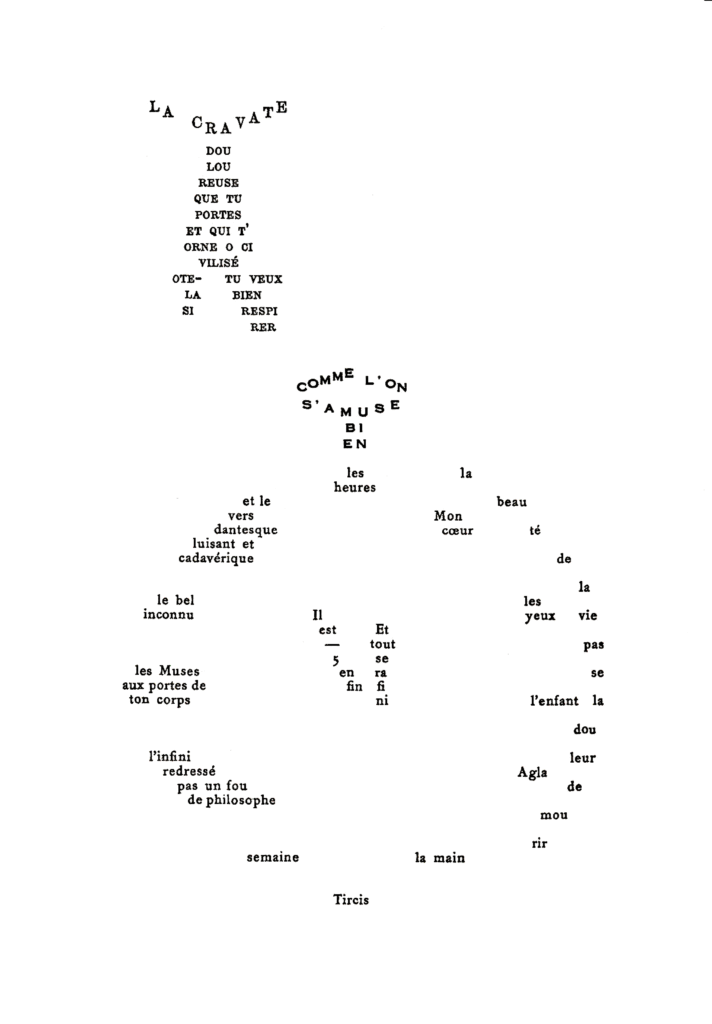

Face à cette normativité, naît une tradition parallèle, inventive, que l’on pourrait qualifier de «ponctuation poétique». Mallarmé, Apollinaire, Aragon, ou encore Baudelaire rejettent ou transforment la ponctuation classique pour libérer la voix du texte. Parfois, ils la suppriment entièrement, laissant au lecteur le soin d’interpréter le souffle du poème.

À partir du XIXe siècle, de nombreux auteurs rêvent d’une ponctuation enrichie. Le lithographe belge Marcellin Jobard imagine en 1841 des signes pour l’ironie, la colère, l’indignation. En 1899, Alcanter de Brahm crée le fameux point d’ironie « ⸮ », un point d’interrogation inversé, destiné à lever l’ambiguïté du second degré. S’il connaît une certaine reconnaissance (il apparaît même dans le Nouveau Larousse Illustré), il ne parvient jamais à s’imposer.

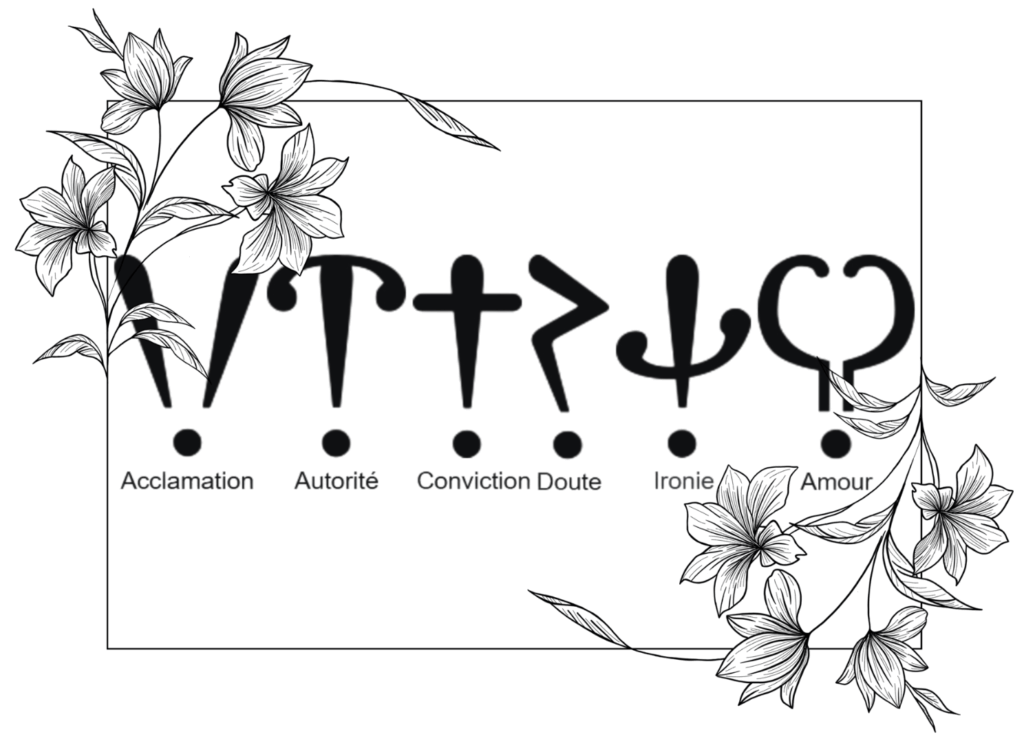

L’un des plus prolifiques inventeurs reste Hervé Bazin. Dans Plumons l’oiseau (1966), il propose six nouveaux signes, parmi lesquels se trouvent quelques idées à creuser…

Ce signe est destiné à ponctuer une déclaration affective ou amoureuse. Il permet d’exprimer une tendresse sincère, une passion, un élan romantique sans ambiguïté.

L’epsilon est symbole d’incertitude. Il sert à marquer une incertitude intellectuelle, un questionnement intérieur, ou un énoncé à la crédibilité incertaine. Il nuance l’affirmation en signalant au lecteur qu’il faut prendre l’information avec précaution ou scepticisme.

Ce signe souligne un ordre donné, une directive impérative, mais sans emportement émotionnel. C’est une injonction ferme, marquant le poids de l’autorité plutôt que la surprise ou la colère.

Les inventivités du point continuent tout au long du XXe siècle. Le romancier Raymond Queneau imagine quant à lui un «point d’indignation» (point d’exclamation retourné), tandis que Michel Ohl invente lui un «point d’aisance».

Parmi ces inventions, une seule a véritablement franchi la barrière de l’usage marginal: l’interrobang (‽) ou point exclarrogatif, une combinaison du point d’interrogation et d’exclamation. Créé en 1962 par l’Américain Martin K. Speckter, il vise à rendre les publicités plus percutantes. Bien que peu utilisé, il a été intégré dans certaines polices de caractères modernes et bénéficie d’un léger regain d’intérêt, notamment sur internet.

Mots-clés: Anecdotes historiques

Vous voulez lire une autre historiette?

Aliénor Vinçotte. « Connaissez-vous la petite histoire du point d’exclamation ? ». Le Figaro, 10.10.2024. En ligne ici.

Georges Pop. « Une petite histoire du point d’exclamation ». Le Courrier, 23.11.2023. En ligne ici.

Pierre Ropert. « Une histoire de la ponctuation : point d’ironie et point de doute, la ponctuation poétique ». Radio France, 29.07.2021. En ligne ici.

Images 1 et 2. Pixabay, utilisation libre.

Image 4. Montage de l’autrice.

Images 3 et 5. Domaine public, Wikimedia Commons