Jacques Charles François Sturm est une figure marquante du paysage scientifique du XIXe siècle. Mathématicien d’origine genevoise, il s’est illustré par des contributions majeures en algèbre, en analyse et en physique mathématique. Son parcours, débuté à Genève dans un contexte familial difficile, le mène rapidement à Paris, où il s’impose comme l’un des savants les plus respectés de son époque.

Jacques Charles François Sturm naît à Genève le 29 septembre 1803. Son père, Jean-Henri Sturm, enseignant en mathématiques, l’initie très tôt à l’arithmétique. À la mort de celui-ci en 1819, la famille se retrouve sans ressources, et Charles commence à gagner sa vie en donnant des leçons particulières. Il poursuit en parallèle ses études à l’Académie de Genève dès 1818, où il suit notamment les cours du mathématicien L’Huilier. En 1823, Sturm devient le précepteur d’Alphonse Rocca, fils de Madame de Staël, et c’est en suivant cette famille qu’il effectue un premier séjour à Paris.

Installé définitivement à Paris en 1825, Sturm fréquente le Collège de France et la Sorbonne. Grâce à des soutiens influents, Sturm enseigne dès 1830 au collège Rollin, sans être agrégé ni même encore naturalisé français, ce qu’il deviendra en 1833. Il s’impose aussi dans le paysage scientifique parisien en publiant de nombreux articles et mémoires.

La renommée scientifique de Sturm repose avant tout sur ses travaux en algèbre et en analyse. En 1829, il énonce le théorème de Sturm, un outil mathématique fondamental qui permet de déterminer le nombre de racines réelles distinctes d’un polynôme sur un intervalle donné. Ce résultat, lu par Arago à l’Académie des sciences, est salué comme une avancée majeure.

Sturm s’illustre également dans l’étude des équations différentielles linéaires du second ordre, en collaboration avec Joseph Liouville. Leurs travaux, motivés par l’étude de la chaleur menée par Fourier, aboutissent à la théorie de Sturm-Liouville, qui influencera durablement les mathématiques appliquées et la physique mathématique. Par ailleurs, ses recherches s’étendent à la géométrie et à l’optique géométrique.

Élu en 1836 à l’Académie des sciences après un premier échec en 1833, Sturm succède à Ampère dans la section de géométrie. Il devient professeur à l’École polytechnique, puis en 1840, succède à Poisson à la chaire de mécanique de la Faculté des sciences de Paris.

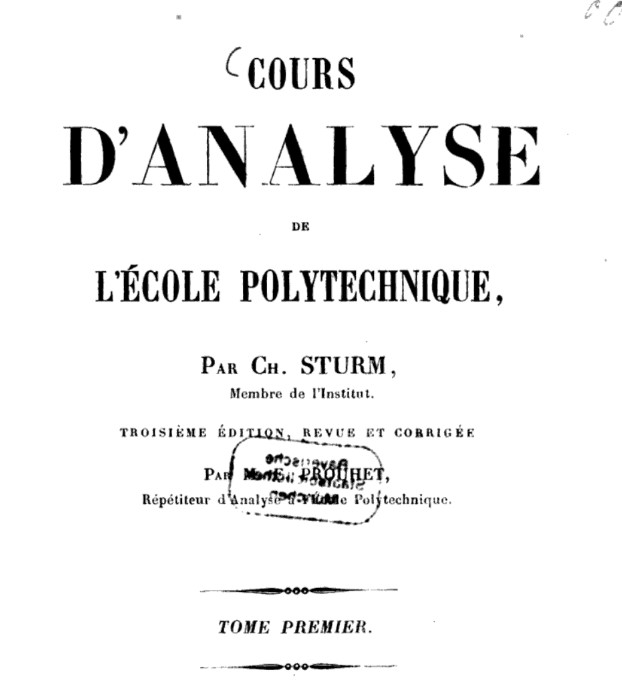

Son enseignement laisse une trace durable : trop malade pour achever lui-même ses ouvrages, ses Cours d’analyse (1857-1863) et Cours de mécanique (1861) sont publiés à titre posthume à partir de notes d’élèves.

Affaibli après 1851, Charles Sturm meurt le 18 décembre 1855 à Vanves, près de Paris. Il est d’abord inhumé au cimetière du Montparnasse, avant que ses restes ne soient transférés en 1956 à l’ossuaire du Père-Lachaise.

Son nom est gravé parmi les 72 savants inscrits sur la tour Eiffel.

Vous voulez lire un autre article « un jour une histoire »?

Image 1. Photographie de l’autrice.

Image 2. Domaine public, Wikimedia Commons.

Image 3. Capture d’écran, Google Books.